企業不祥事が取り沙汰される昨今、コンプライアンス研修の重要性はますます高まっています。コンプライアンス違反が発生すれば、社会的信用の失墜や訴訟リスクなど、経営に深刻なダメージを与える可能性は避けられません。

そこで本記事では、コンプライアンス研修の基本的な目的や必要性をはじめ、具体的な研修の進め方や効果的なテーマの選び方まで徹底解説します。自社の研修計画を見直したい方や、初めて研修を導入する方はぜひ参考にしてください。

人事-研修担当者300名へのアンケート調査

コンプライアンス研修とは?

企業活動を取り巻く法令や規範が年々厳しくなるなか、全社員がコンプライアンスを正しく理解し実践することは企業の信頼性を維持するうえで不可欠です。

そこで重要な役割を果たすのが「コンプライアンス研修」。法律や企業倫理の基本を押さえ、不祥事の未然防止や組織のモラル向上を図ることで、社会から選ばれる企業体質を築くことが期待できます。

ここでは、コンプライアンス研修の意義や背景、その対象範囲について詳しく解説します。

コンプライアンス研修の意義とねらい

コンプライアンス研修の最大の目的は、不正行為や違反行為を「起こさない」企業体質を構築することです。社員それぞれが持つ価値観や判断基準を法律・倫理の観点で明確にし、「何が問題行為に該当するのか」「どうすればリスクを回避できるのか」を学ぶことで、組織全体のモラル水準を高めます。

さらに、研修を通じて組織の共通認識を築くことで、企業としての社会的信頼を維持・向上させる効果も期待できます。社会からみれば、コンプライアンスを重視する企業は誠実で信頼できるパートナーとみなされ、長期的なブランド力向上にもつながります。

主なねらいとしては以下の点が挙げられます。

- 不祥事の未然防止:従業員の知識・意識を底上げすることで、トラブル発生の芽を早期に察知・阻止します。

- 社員の倫理観向上:法令や規則を守るだけでなく、社会通念を踏まえた判断力を養います。

- 企業文化の醸成:経営理念や行動規範を学び、組織における一体感を高めます。

コンプライアンス研修が求められる背景

近年、企業不祥事が一度起こると、SNSやメディアを通じて瞬く間に社会全体へ広がり、大きな批判を浴びる時代になりました。特に法令違反やデータ漏えいなどの事件が発生すると企業への不信感が急速に高まり、経営的にも大打撃を受けるケースが増えています。

また、法令そのものも絶えず改正され、ハラスメント規制や個人情報保護の強化など、コンプライアンスに関わるルールは年々厳格化しています。こうした状況下で事業を継続・発展させるには、企業としてコンプライアンスに注力し、自主的に研修を実施する必要性が高まっているのです。

さらに、ステークホルダー(取引先、顧客、株主など)は「安心・安全」に取り組む企業を評価する傾向にあります。もしコンプライアンスを疎かにして重大な不祥事を引き起こせば、信頼回復までに多大な時間とコストを要するでしょう。

そのため、研修によって従業員全員の行動基準を確立しておくことが、リスクマネジメントの観点からも必須となっています。

研修の対象者と範囲

コンプライアンス研修は企業のあらゆる階層に必要です。特に重要視されるのは次のような層といえます。

- 経営層:企業全体を統括する立場として、社内ルールの遵守と組織的責任を強く意識する必要があります。トップの言動は従業員に大きな影響を与え、その姿勢次第で企業文化が大きく変わります。

- 管理職:チームや部署を率いる存在として、メンバーにコンプライアンス意識を浸透させる役割を担います。また、不正やハラスメントなどが発生した際の初動対応にも責任を負います。

- 一般社員・新入社員:日常業務の中で法令遵守や社内ルールを実践するのは、組織の多数を占める一般社員層です。新入社員については、早期に企業のルールや価値観を理解させることが、長期的なコンプライアンス体質強化につながります。

もちろんパートや派遣社員などの雇用形態を問わず、組織に属するすべての人が対象になるのが理想です。企業によってはグローバル拠点を有しており、多文化の従業員を抱えるケースもあるため、研修の内容や言語に柔軟性を持たせることも重要になってきています。

コンプライアンス研修はあらゆる年次を対象にする企業が多数

ヒューマンアカデミーが人事・研修担当者300名に実施したアンケート調査では、コンプラ・ハラスメント研修を実施する企業は約45%と半数近い結果となりました。

- 1位:コミュニケーション研修(62%)

- 2位:伝え方の研修(52%)

- 3位:リーダー研修(51%)

- 4位:コンプラ・ハラスメント研修(45%)

- 5位:考え方の研修(43%)

また、コンプラ・ハラスメント研修を実施する企業において、当てはまる対象者を調査した結果は以下の通りです。

- 新入社員:72%

- 若手社員:79%

- 中堅社員:81%

- 管理職:77%

コンプラ・ハラスメント研修はあらゆる階層の社員が対象になっており、コンプライアンス遵守の必要性が高まる現代において、コンプラ・ハラスメント研修に積極的に取り組む企業が多いことが伺えます。

▶資料の完全版はこちらからダウンロードいただけます。

コンプライアンス研修が必要な理由

コンプライアンス研修が企業にとって必要不可欠な理由には、リスク回避と企業価値向上という二つの側面があります。これらをしっかりと理解し、研修の重要性を認識することが大切です。

コンプライアンス違反によるリスク

企業がコンプライアンスを軽視し、何らかの違反行為が明るみに出た場合、どのようなリスクが生じるのかを理解しておくことは極めて重要です。代表的なリスクとしては以下の通りです。

| リスク | 具体例 |

|---|---|

| 社会的信用の失墜 | メディアでの報道を通じ、企業イメージが大きく低下し取引先・顧客が離れる |

| 訴訟リスク・経済的損失 | 多額の賠償請求や罰金・ペナルティの支払い、営業停止命令が科される可能性 |

| 離職率の上昇・人材流出 | 不正発覚後の社内不信感により優秀な人材が退職し、事業継続力が低下 |

| 企業活動の停滞・中長期的損害 | 信用度の低下に伴い融資や新規ビジネスが難航し、経営再建に時間を要する |

このようなリスクは短期的なダメージにとどまらず、企業存続そのものを脅かす深刻な事態へ発展しかねません。だからこそコンプライアンス研修で全員の意識を底上げし、「起きてから対処する」のではなく「起きないように準備しておく」姿勢が欠かせないのです。

法令遵守の徹底と企業価値向上

コンプライアンス研修によって法令遵守を徹底すると同時に、以下のようなポジティブな効果が期待できます。

- 企業ブランドの強化:「ルールを正しく守る企業」として社会的な評価が高まり、取引先や顧客からの信頼を獲得しやすくなります。

- 従業員の安心感醸成:組織内での不正や差別的行為を許さない体制が整うことで、社員が働きやすい環境を維持できます。

- 風土改革への波及効果:研修をきっかけに社員同士でのコミュニケーションも活性化し、自発的なルール遵守の文化が育ちやすくなります。

結果として、企業全体の評価が高まり、採用面でも優秀な人材が集まりやすくなるといった「プラスの連鎖」を呼び起こす可能性があります。コンプライアンス研修は不祥事の防止だけでなく、「組織としての強化」につながるカギともいえるのです。

コンプライアンス研修の4つの目的

コンプライアンス研修には様々な目的がありますが、大きく分けると4つの目的に集約できます。

これらの目的を明確に理解し、研修プログラムに反映させることで、より効果的なコンプライアンス体制の構築につながります。

① 法令・社内ルールの共有

まずは、業務に関連する法律や社内規程を体系的に学習し、全従業員が「自分の行動がどんなルールに支えられているのか」を理解することが重要です。例えば、労働法における働き方の基本的な決まりごとや個人情報保護法に基づくデータ管理の方法は、日常業務と直結するポイントです。

具体的な法律としては、労働基準法や個人情報保護法、下請法、知的財産権関連の法律などが挙げられます。また社内ルールとしては、就業規則、情報セキュリティポリシー、ハラスメント防止規定などがあります。

こうした法や規則を「知る・守る」だけでなく「なぜそのルールがあるのか」という背景まで学ぶことで、実践意欲と理解度を高められます。単なる知識習得にとどまらない、本質的な理解を促すことが大切です。

② コンプライアンス違反リスクの回避

「バレなければ問題ない」という認識は非常に危険です。企業不祥事の多くは、発覚のタイミングが遅れただけで、その後に大きな社会問題となります。研修を通じて違反リスクが潜む場面や、どのような行為が処罰対象になるのかを具体的に知ることで、社員が日常的に「これはまずいのでは?」と察知できるようになります。

内部告発体制や早期発見の仕組みづくりも含めて、コンプライアンス違反を起こさせない企業風土を築くことが研修の大きな役割です。リスク感度を全社的に高めることで、問題の芽を早期に摘み取ることができるようになります。

③ 社会人としての基本的マナー・倫理の醸成

コンプライアンスは、企業や法令上のルールに限らず、社会人としての基本的な倫理観にも密接に関連します。例えば、ハラスメント防止には企業が定めた規定の周知だけでなく、「相手を尊重する」という姿勢が欠かせません。研修によってモラルやマナーを再確認し、人間関係のトラブルを未然に防ぐこともできます。

社会から見て「安心して付き合える企業」であるために、法的要件だけでなくモラル面の教育もセットで求められるのです。相手の立場や感情を理解する想像力と、適切な行動を選択できる判断力を育むことが重要になります。

④ 企業理念・価値観の浸透

コンプライアンス研修の実施を機に、経営理念や行動規範といった「企業の根幹」を改めて共有することは大きな意義があります。例えば、「顧客第一主義」「社会貢献」「公正・公平」という価値観を持つ企業であれば、それを具体的に行動に落とし込むためのディスカッションを研修中に行い、一人ひとりが自社らしさを実感できる環境を作ることが可能です。

結果として、社員は自社のアイデンティティを理解しやすくなり、仕事へのモチベーションやエンゲージメントが高まる効果も期待できます。理念と実践をつなぐ架け橋として、コンプライアンス研修は大きな役割を果たします。

コンプライアンス研修の主な内容・テーマ

コンプライアンス研修と一口にいっても、企業の業態や抱えている課題によって力を入れる分野は異なります。

以下では代表的なテーマを挙げ、それぞれ研修で取り扱う際のポイントを紹介します。自社の状況に合わせて、重点的に取り組むべきテーマを選定することが効果的です。

ハラスメント防止

組織内のいじめや嫌がらせは、当事者だけでなく周囲の社員にも悪影響を及ぼし、企業全体の雰囲気を破壊しかねない深刻な問題です。パワハラやセクハラなどの事例を通じて「どのような言動が該当するのか」を学び、早期発見や相談体制の整備が求められます。

研修で伝えるポイント

- ハラスメントの定義と類型:パワハラ・セクハラ・マタハラなど

- 具体的な言動の境界線:「ただの指導」と「パワハラ」の違いなどを明確化

- 被害者・加害者の心理的影響:メンタルヘルス問題や退職・転職の引き金になるケースも紹介

- 相談窓口や報告ルート:問題が起きたときの適切なステップを周知徹底

情報セキュリティ遵守

デジタル技術の普及に伴い、個人情報や機密データの漏えいリスクはますます高まっています。組織全体で「情報を守る」という意識を共有し、取り扱いルールを厳守することが不可欠です。

研修で伝えるポイント

- 情報漏えい事例の学習:過去の事故や問題となったケースを分析し、原因と対策を探る。

- パスワード管理・デバイス管理の徹底:強力なパスワード設定や持ち出しデータの暗号化など具体的ルールを解説。

- インシデント時の報告フロー:問題を発見した際、どこに連絡し、どんなプロセスで対処すべきかを明文化。

関係法令の理解

コンプライアンス違反が起こる背景には、「そもそも法令の内容を知らない」というケースが多々あります。自社ビジネスと深いかかわりがある法律を中心に、基礎からしっかり学習することが重要です。

研修で伝えるポイント

- 業務関連法の要点整理:労働関連法、独占禁止法、下請法、個人情報保護法など

- どんな行為が具体的に違反となるか:事例を通じてわかりやすく解説

- 法改正や新制度への対応策:最新情報を常に追いかけ、現場へフィードバックするフローづくり

SNS・ネットリテラシー

社員が個人で行うSNS発信が、いつの間にか企業全体の評判を落とす原因となることがあります。ネット上での炎上やデマの拡散リスクなどを正しく理解し、適切な発信方法を身につける意義は大きいです。

研修で伝えるポイント

- 万一問題が発生した場合の対応:誰がどのように謝罪・報告し、再発防止に取り組むかまで具体化

- SNSが持つ拡散力とリスク:炎上や機密情報漏えいの具体的事例を示す

- 企業としてのガイドライン策定:私的アカウントであっても、組織に影響を及ぼす可能性がある点を周知

コンプライアンス研修の進め方は?計画~実施の流れ

コンプライアンス研修を実施するには、しっかりとした計画と段階的なプロセス管理が必要です。以下の5ステップを軸に、自社の状況に合わせて柔軟に研修設計を行いましょう。

効果的な研修の実現には、準備から実施、振り返りまでの一連の流れを丁寧に組み立てることが重要になります。

① 現状のコンプライアンス意識レベルを調査

研修を始める前段階として、まず従業員の意識や知識不足がどこにあるのかを把握することが重要です。具体的には、アンケートやヒアリング調査を通じて「上司はコンプライアンスを意識して行動していると思うか」「自分が守るべきルールがわかっているか」などの質問を投げかけ、現状を可視化します。

その結果に基づいて、優先度の高い課題を洗い出し、研修計画に反映させることで的確な研修プログラムを組み立てることができます。実態を正確に把握することで、的を射た内容の研修が可能になります。

② 研修テーマと重点項目の決定

調査結果や過去の不祥事例を踏まえ、自社で最もリスクが高い分野や法改正の影響が大きいテーマを優先的にカリキュラムへ組み込みます。たとえば、「ハラスメント防止」に課題が多いのであれば、関連事例や具体的な対処法をより丁寧に扱うといった形です。

また、経営陣と協議して「今後、社内で強化すべき分野は何か」「業界動向として問題になりやすいのは何か」を見極め、研修内容を最適化していきます。全体のバランスを考慮しつつ、重点項目をしっかり定めましょう。

③ 研修方法・形式の検討

研修の進め方にもさまざまな選択肢があります。

- 社内講師による集合研修:自社の状況に即した演習やディスカッションを盛り込めます。一方で専門性が必要な分野では準備負荷が大きくなる場合もあります。

- 外部講師の招へい:専門家の知見を直接得られ、最新事例や業界標準を学びやすいです。社内事情にカスタマイズするには事前調整が欠かせません。

- eラーニングや公開セミナー:受講者が都合の良いタイミングで学びやすく、基礎知識の反復学習にも適しています。受講履歴やテスト結果を管理できる点もメリットです。

自社のニーズとリソースを踏まえ、これらを組み合わせて最適な研修方法を選択します。たとえば、基本的な法律知識はeラーニングで学び、ケーススタディは集合研修で深く議論するといったハイブリッド型も有効です。

④ カリキュラムの策定と研修実施

研修計画が固まったら、具体的なプログラムを設計します。下記のような流れを意識するとスムーズです。

- 導入:研修の目的や重要性を説明し、参加者のモチベーションを高めます。

- 講義:スライドや教材などを用いて、法令やルールの基礎知識、不正行為の事例を共有します。

- ディスカッション・演習:ケーススタディやロールプレイングを通じ、自分ならどう対応すべきかを討議し、理解を深めます。

- まとめ・質疑応答:研修全体を振り返り、現場での応用方法を再確認します。参加者からの疑問を解消します。

実施にあたっては、ファシリテーションの質も研修の効果を大きく左右します。双方向のやり取りを意識し、受講者が主体的に学べる雰囲気をつくることが大切です。

⑤ 研修後の振り返りと効果測定

研修を単なる「イベント」で終わらせないために、終了後の振り返りとフォローアップが不可欠です。理解度テストやアンケートを活用し、以下の点をチェックします。

- 研修内容の定着度合い:受講者がどの程度ルールや法律を理解できているか

- 満足度・改善要望:研修方法や題材、時間配分などについての感想

- 新たな疑問点や困りごと:実務に適用するときに生じる不安や問題をヒアリングし、今後の研修に反映

また、研修で学んだ内容が実際の業務現場にどう活かされているかを継続的に観察・検証する仕組みをつくっておくことも重要です。定期的な注意喚起メールやミーティングでの確認を行い、社員が常にコンプライアンス意識を高く持てるようフォローしていきましょう。

コンプライアンス研修の効果を高めるポイント

コンプライアンス研修の効果を最大化するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。これらのアプローチを意識することで、参加者の理解度や行動変容を促し、企業全体のコンプライアンス文化を効果的に醸成することができます。

実践的・参加型の研修にする

コンプライアンス研修が「ただの座学」で終わると、受講者は知識を得るだけで実務にどう応用すればよいかがわからないままになりがちです。そこで、ケーススタディやディスカッション、ロールプレイングなどを取り入れ、当事者意識を高めるアクティブな学習が効果的です。

例えば、自社や同業他社で起きた不祥事を題材に「もし自分が関与していたらどのように行動すべきだったか」「どのタイミングで誰に相談するべきだったか」を意見交換させると、研修内容をより具体的にイメージしやすくなります。実践的な演習を通じて記憶に残る学びを提供しましょう。

研修対象者・階層に合わせて内容と目標を設定する

経営層、管理職、一般社員、新入社員など、それぞれが担う役割と責任は異なります。新入社員の場合は基本的なビジネスマナーと社内ルールを中心に学び、管理職や経営層には法令やリスク管理だけでなく、「部下への指導・監督責任」や「組織全体を守る視点」など高度な内容を加えるといった階層別の設計が必要です。

こうしたターゲット別の研修目標を明確にすることで、受講者が「自分の業務と直結している」学習だと実感しやすくなり、モチベーション向上につながります。役割と責任に応じた内容が学びの定着を促進します。

適切なタイミングで継続的に実施する

法改正や組織再編などで環境が変化したり、業界で新たな問題が浮上したりする時期は、コンプライアンス研修を見直す絶好の機会です。さらに、不祥事やトラブルが起きた直後の研修は社員の関心が高まっているため、具体的な教訓として共有しやすく、研修効果が高まりやすいという利点もあります。

また、年1回以上の定期研修をルーチン化することで、社員がコンプライアンスを日常的に意識できる仕組みを整えましょう。継続的な取り組みが行動の定着と文化形成を促します。

経営層のコミットメントを示す

コンプライアンスの重要性をいくら社内で声を大にしても、経営トップが無関心であれば社員に本気度が伝わりません。逆に、研修の冒頭や節目で経営層が直々にメッセージを発し、「会社としてコンプライアンスを最優先課題と考えている」と明言するだけで、組織全体の空気は大きく変わります。

研修後もトップや管理職が模範的行動を取り続けることで、社員が「本当に会社が求めていることだ」と確信し、現場での行動変容が進みやすくなるでしょう。トップのコミットメントが研修効果を大きく左右します。

ヒューマンアカデミーのコンプライアンス研修例

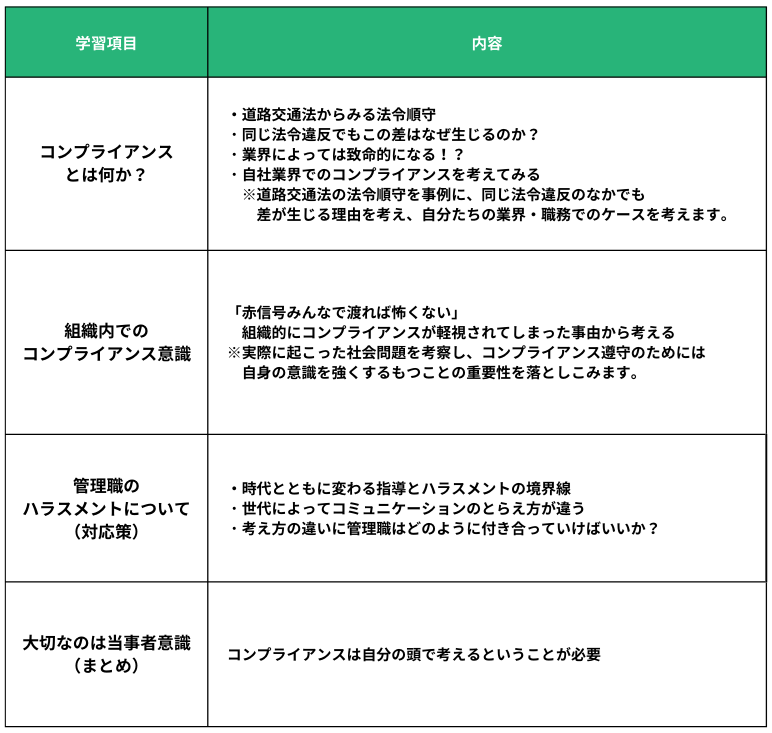

ヒューマンアカデミーのコンプライアンス研修は、コンプライアンス研修を単なる座学ではなく、より本質的な目的を理解した上で、コンプライアンス遵守について身に付けるため、基本的には「一般職向け」と「管理職向け」のコンプライアンス研修を行います。

【一般職向け】コンプライアンス研修の目的

- そもそもコンプライアンスとは何かを理解する。

- ハラスメント(セクハラ、パワハラ)を、事例やリスクを含めて理解する。

- ハラスメントが発生する環境(組織や行為者の特徴等)を理解する。

- ハラスメントを防止するための取り組みを理解し、それに寄与することができる人材となるための最低限の知識を得る。

一般職向けのコンプライアンス研修例

【管理職向け】ヒューマンアカデミーのコンプライアンス研修の目的

- そもそもコンプライアンスとは何かを理解する。

- ハラスメント(セクハラ、パワハラ)を、事例やリスクを含めて理解する。

- ハラスメントが発生する環境(組織や行為者の特徴等)を理解する。

- ハラスメントを防止するための取り組みを理解し、それに寄与することができる人材となるための最低限の知識を得る。

- 管理職としてハラスメントと言われずどのように接していけばいいのかを理解する。

期待される効果

- 社員一人ひとりの行動により形成される、企業の評判(レピュテーション)についての理解が深まり、社員が誇れる組織になる

- コーポレート・レピュテーション(会社の評判)レピュテーション・マネジメント(会社の評判管理)を意識して行動 できるようになる

企業様の課題に応じて、研修内容のカスタマイズや組み合わせも可能です。コンプライアンス研修など、研修の実施をご検討の方はぜひご相談ください。

コンプライアンス研修でお困りですか?

企業が長期的に安定した成長を続けるためには、不祥事や法令違反から身を守るだけでなく、社会からの信頼を確立することが不可欠です。コンプライアンス研修は、そのための土台を築く重要なステップといえます。

研修を通じて法令知識を習得するだけでなく価値観や企業文化も共有し合うことで、組織の結束力が高まり、社員一人ひとりの行動に対する責任感も強化されるでしょう。

コンプライアンス研修を一度限りのイベントで終わらせず、定期的に実施し、その成果をモニタリング・改善していくことこそが、継続的なコンプライアンス定着のカギです。研修企画や運営にリソース不足を感じる場合でも、外部の研修機関や講師派遣、オンライン研修などの選択肢を活用すれば、効率的に実施することが可能です。

組織の健全性は、社員一人ひとりの意識と行動が支えているからこそ、研修を通じてその基盤をしっかりと築き上げていきましょう。コンプライアンスは単なる「守るべきもの」ではなく、企業の持続的成長と社会的価値向上を支える重要な経営資源なのです。

社員のコンプライアンス意識を向上し、より良い企業活動に繋げるためにも、ヒューマンアカデミーのコンプライアンス研修をぜひご検討ください。